必须警觉的是,微短剧作为“数字咸菜”,在某种意义上是新媒体产业为用户营造的一系列加入了太多“工业糖精”的饕餮幻境。观众在其中可以短暂地逃离日常生活,获得片刻的自我放逐,满足超越现实的美梦。微短剧在人物设计、剧情发展和视听元素上,表现出高度的同质性。它利用这种模式化的内容结构,在人们的日程中炮制出“空闲时间被我充分利用”的“高效”错觉。殊不知,人们经由一种时间使用的压缩导致了某种心灵空间的压缩。流程化、单一化的微短剧,简化了真实生活的复杂性,压缩了人们丰富的体验和大胆的想象。它坦言人类普遍的被爱或被认可的情感需要,却纵容人们沉溺于简单粗暴的即时满足。究其原因,在于当下社会人们不断陷入对延迟满足的恐慌。而这恐慌背后,包括了情感占有欲、资源占有欲的激增与扩张,这个过程不仅表现在时间维度的效率论上,还表现在心理维度的即时性上。

“数字咸菜”能否代替“文化主餐”,成为一种有效而稳妥的“饱腹”方式?我们是否有能力对这种代偿性选择提出合理的质疑和更好的“菜单”?必须认识到,“数字咸菜”有着难以避免的有害物质。微短剧的“微”也好“短”也好,都不能成为剧情破碎、缺乏逻辑的说辞,也不能成为思维浅薄、内涵逼仄的借口。我们不能就着既省事又开胃的“数字咸菜”先吃饱,更有营养的视听娱乐则有空再说。必须将艺术的建设性、创造性价值纳入制作标准,追求文艺的审美品位和思想价值。

一味“爽”与“甜”,表明微短剧这种文艺形态对广大人民的现实生活是缺乏审视和体察的。微短剧的主人公并不是真实生活着的人,不是“有血有肉,有情感,有爱恨,有梦想,也有内心的冲突和挣扎”的人。从某个角度来看,微短剧只是将资本化的社会关系置换成“平行社区关系”,以“爽点”“甜宠”装饰现实的麻痹,迷恋一劳永逸,回避理想实践。

微短剧的风靡也与当代青年的情感缺失有关,口味越来越重的媒体工业产品暂时弥合了他们急于修补的心灵图式,折射出年轻一代尚未找到现实困境出口,被迫在虚幻的完美中流连的真实状态。而微短剧的极度同质化,也是内容生产者恶性竞争、想象凝滞或滥用共情的后果。伴着“数字咸菜”吞下去的是流量至上、反智主义、粗制滥造、跟风抄袭等“数字亚硝酸盐”。因此有必要下功夫、费心力,对微短剧进行观察、研究、诊断。

现阶段的微短剧创作,题材上要真正多元,质量上要切实提高,既要尊重网络传播规律,也要遵循视听艺术创作规律,既要落实平台责任法规、坚决打击低俗劣质内容、努力净化内容产业生态,也要发挥专业力量和媒介资源的引导作用。具体而言,要弘扬主旋律,展示昂扬向上的发展主线,反映光明进步的社会本质;要讲述好中国故事,传播好人好事,引导社会向善;要激浊扬清,传递正确价值观。只有这样,才能完善网络时代“数字菜单”,培育广大受众更为丰富的“文化味觉”。

《人生之路》引热议,总制片人魏巍谈改编—

《人生之路》引热议,总制片人魏巍谈改编— 《春闺梦里人》今日开播 丁禹兮彭小苒逗趣

《春闺梦里人》今日开播 丁禹兮彭小苒逗趣 《三孩来了》张亮承认对儿子女儿双标 范世

《三孩来了》张亮承认对儿子女儿双标 范世 李奕臻综艺现场成“神助攻” 演员间的“淋

李奕臻综艺现场成“神助攻” 演员间的“淋 京剧摇滚碰撞《披荆斩棘的哥哥》舞台,点燃

京剧摇滚碰撞《披荆斩棘的哥哥》舞台,点燃 吴京再现扛红旗名场面!这一次,他骑着烈马

吴京再现扛红旗名场面!这一次,他骑着烈马 百位明星健康宝照片外泄 窥私应该有底线

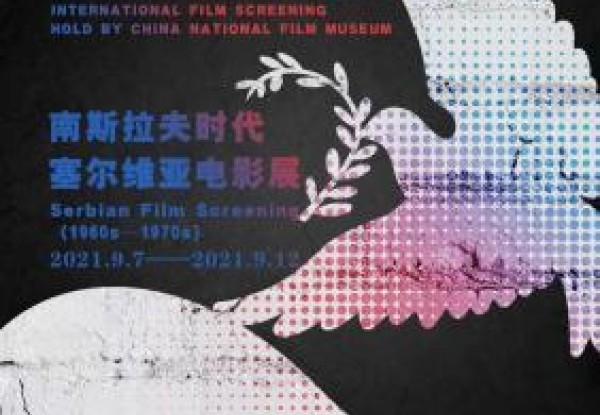

百位明星健康宝照片外泄 窥私应该有底线 《当爱已成往事》等5部南斯拉夫经典影片将

《当爱已成往事》等5部南斯拉夫经典影片将 台媒曝李玟告别式7月31日举行 李玟二

台媒曝李玟告别式7月31日举行 李玟二 港媒曝黄心颖结婚 与大14岁男友申请

港媒曝黄心颖结婚 与大14岁男友申请 吴宗宪女儿吴姍儒宣布怀孕晒b超照分

吴宗宪女儿吴姍儒宣布怀孕晒b超照分 大牙出庭陈建州诉其妨害名誉案 呼吁

大牙出庭陈建州诉其妨害名誉案 呼吁 传李小璐11月生产 挺大肚与贾乃亮甜

传李小璐11月生产 挺大肚与贾乃亮甜 王子腾新剧《宁安如梦》正在热播 反

王子腾新剧《宁安如梦》正在热播 反 《这!就是街舞》第六季官宣队长吴建

《这!就是街舞》第六季官宣队长吴建 94版《三国演义》关羽饰演者陆树铭去

94版《三国演义》关羽饰演者陆树铭去 英王妃凯特表妹夜店狂欢 全裸跳脱衣

英王妃凯特表妹夜店狂欢 全裸跳脱衣 《越狱》执行制作人猝死 年仅51岁

《越狱》执行制作人猝死 年仅51岁 《废柴联盟》电影正式开始运作“six

《废柴联盟》电影正式开始运作“six  布兰妮父亲病重入院 其或将得到父亲

布兰妮父亲病重入院 其或将得到父亲 EXO灿烈个人单曲《Good Enough》在iT

EXO灿烈个人单曲《Good Enough》在iT YG娱乐股价时实暴跌 回应LISA不续约

YG娱乐股价时实暴跌 回应LISA不续约 日本女星石田桃子疑似在家中被活活热

日本女星石田桃子疑似在家中被活活热 韩媒曝全智贤-宋慧乔片酬一集2亿韩元

韩媒曝全智贤-宋慧乔片酬一集2亿韩元