前不久,正在拍摄的国内首部巨幕音乐纪录电影《大河唱》在上海国际电影节上首次亮相,并发布了先导海报和先导预告片,这部影片多线程跟拍音乐家苏阳以及影响他创作的民间艺人,探讨着土地与文化的过去与未来。于此同时,苏阳的新专辑《河床》中的全部曲目也于近日上线,在先前发布的单曲《河水南流》、《黑骡子》之后,我们终于得以一窥专辑全貌。

从2006年第一张专辑《贤良》到2010年《像草一样》,再到时隔七年后的这张《河床》,这个频度在高速运转的现代社会里,显然是不合拍的。苏阳曾经坦言,速度放慢的一个主要原因,是在迫切表达的冲动期过去之后,需要审慎地来梳理新的创作观念上:“以前我追求个性,要风格鲜明。现在我觉得,其实个性的目的是共性,是世界化的,共性非常重要……这个东西是超越民族的。这个当然需要长时间的积累作品,所以我的问题是,作品的量还是少。”如今,这张专辑《河床》终于以厚重的方式把这些沉甸甸的积淀展示给大家。

在专辑《河床》中,已经有《黑骡子》和《河水南流》做为单曲先行发布,在这两首之外,还有《珍珠卷帘》,《水冰草》、《三花嫂令·尕燕》,《家在天涯》,《脚步》以及专辑同名作《河床》等八首作品,此外,专辑还收录了《水冰草》的 LIVE版本。

整张专辑由改变自西北民歌《珍珠倒卷帘》的《珍珠卷帘》作为开篇,这一开篇作兴味盎然,它从旨趣上来说,与《官封弼马温》颇有相似之处,二者的出发点都是中国古代,但最终落眼点却都是当下。《珍珠倒卷帘》原作以数十二月的形式演唱,二十六段词(也有十二段歌词的版本),历数中国古代历史及神话传说中的多位英雄豪杰以及才子佳人的典故。 苏阳则别出心载地将12个月改为四季,在去年的“黄河今流”系列演出现场,《珍珠卷帘》已经成为他固定的开场曲目。

不仅是《珍珠卷帘》,《水冰草》、《三花嫂令·尕燕》、《家在天涯》、《黑骡子》等作品,也都是取道传统与民间,它们或是改自民歌,或是借用花儿的曲式,或是从土族酒曲中找寻灵感。当然,这与苏阳近十多年的采风有关,在采风中,苏阳悟到“音乐是不用记的,它给我的感受会被我消化、吸收。它的旋律习惯、包括人为什么会有那样的声音,我的身体会吸收这些”。基于身体的吸收与消化的基础之上,苏阳用属于自己的语言,以及植根于现实的观察,完成了新的再创作,实现了传统与现代的完美融合。《家在天涯》即是其中典范,它的主题是当下社会中人与故土分离的漂泊感,虽然是改自陕北民歌,但它的叙述则完全是扎根于当下的,“微信不如你打电话”,恳切地呼唤着最为原初的情感交流方式,而“河南人买了湖北的家,鸡蛋以后在鸽子窝里下”,则诙谐地比喻出人与故土的离散。

在先前发布的单曲《河水南流》中,由电子乐手Eric Lattanzio操刀的作品中的电子音效部分,让新老乐迷感到惊诧,其实,对于新元素的运用,苏阳已经潜心钻研数年,在电子元素已经被广泛运用的今天,他也尝试着用更丰富的音色来表达。在这张专辑中,除了《河水南流》、《珍珠卷帘》,电子乐也更多地出现在《水冰草》、《三花嫂令·尕燕》等改变自传统民歌的作品里,在这些作品中,电子乐不仅仅作为一种背景的声音来展示,而是融入到整个作品的音乐肌理中,这种尝试,很难用俗常意义上的碰撞、融合等词汇来概括,它是基于表达的需要而应运而生,而运用的方式则是不拘一格的。

“我们想要唱出祖先留下的丰厚,可是工业早都盖住了土地,我们想要唱出干枯,可是人群在随时代奔流……我们在生活的流淌里淹没,每一粒沙,不会变回泥土……”。苏阳在《大河唱》中提到的这些,即是我们当下面临的真实情境,也是专辑《河床》产生的时代背景。现实与历史的之间的沟壑,形成了一个巨大的 “表达的焦虑”,这一焦虑是言说层面上的,也是身份层面上的。在身份层面,当代中国社会、经济、文化的变化,是紧张而匆忙的,处在漩涡中的个体,被发展的速度与强度所挟持,每一个人都是《水冰草》中所唱的“在迷途上那么匆忙”的“赶路人”,在过去和未来之间丧失了根本的位置。而在言说层面,对于脚下的土地,究竟是采取“再现”、“反映”、“摹写“的叙述路径,还是将其一味地进行浪漫主义式的乌托邦想象?这也是摆在面前的一个问题,难以抉择。而《河床》则试图从从这一非此即彼的对立式思维中跳出来,它有着极具现实感的真实表达,也有着超越式的美好祈愿,苏阳在创作中所擅长的对于中国古典传统文学比兴手法的运用,在这里演化成理想与现实的相互交迭。所想即所唱,念兹在兹的黄河与土地,在歌中都被赋予了生命,它们与生活在其间的人们共同形成了一幅缤纷的画卷。

“作为在河边生活几十年的人,我们怎样歌唱这条河,怎样歌唱对这条河的情感”,这一真切的发问,也是苏阳在七年磨一剑的这张《河床》,所提出的问题,它拷问着我们的生活,也拷问着我们的灵魂。“当一块泥土,散成沙的时候,我们正在拼命做好干涸的每一粒沙,流在缤纷的画卷下面。”《河床》即是这每一粒沙的聚合体,它看似微渺,却蕴藏着无尽的能量。

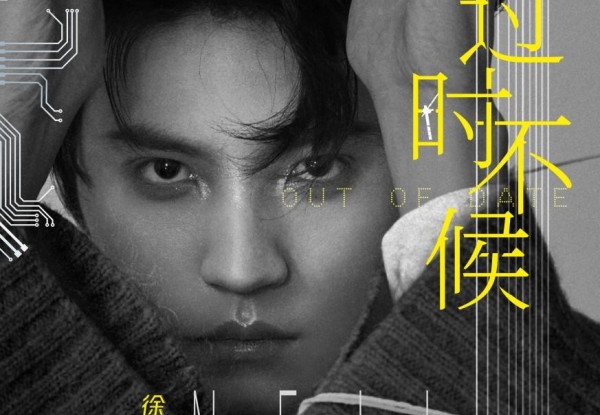

徐鹤尼生日单曲《过时不候》,在初冬注入治

徐鹤尼生日单曲《过时不候》,在初冬注入治 苏慧伦《生命之花》高流演唱会惊喜连连绽放

苏慧伦《生命之花》高流演唱会惊喜连连绽放 “狂人”萧秉治弥补20年的遗憾 前往澎湖超

“狂人”萧秉治弥补20年的遗憾 前往澎湖超 微信猜歌达人77关答案《不欠我什么》歌词介

微信猜歌达人77关答案《不欠我什么》歌词介 白安《没有人写歌给你过吧ALL ABOUT YOU》

白安《没有人写歌给你过吧ALL ABOUT YOU》 Tizzy Bac首张专辑《甚么事都叫我分心》复

Tizzy Bac首张专辑《甚么事都叫我分心》复 鞠婧祎新歌《今日晴》什么时候上线 鞠婧祎

鞠婧祎新歌《今日晴》什么时候上线 鞠婧祎 《新天龙八部》端游全新十四门派主题曲 《

《新天龙八部》端游全新十四门派主题曲 《 台媒曝李玟告别式7月31日举行 李玟二

台媒曝李玟告别式7月31日举行 李玟二 吴宗宪女儿吴姍儒宣布怀孕晒b超照分

吴宗宪女儿吴姍儒宣布怀孕晒b超照分 港媒曝黄心颖结婚 与大14岁男友申请

港媒曝黄心颖结婚 与大14岁男友申请 大牙出庭陈建州诉其妨害名誉案 呼吁

大牙出庭陈建州诉其妨害名誉案 呼吁 94版《三国演义》关羽饰演者陆树铭去

94版《三国演义》关羽饰演者陆树铭去 传李小璐11月生产 挺大肚与贾乃亮甜

传李小璐11月生产 挺大肚与贾乃亮甜 王子腾新剧《宁安如梦》正在热播 反

王子腾新剧《宁安如梦》正在热播 反 《这!就是街舞》第六季官宣队长吴建

《这!就是街舞》第六季官宣队长吴建 英王妃凯特表妹夜店狂欢 全裸跳脱衣

英王妃凯特表妹夜店狂欢 全裸跳脱衣 《越狱》执行制作人猝死 年仅51岁

《越狱》执行制作人猝死 年仅51岁 《废柴联盟》电影正式开始运作“six

《废柴联盟》电影正式开始运作“six  布兰妮父亲病重入院 其或将得到父亲

布兰妮父亲病重入院 其或将得到父亲 韩媒曝全智贤-宋慧乔片酬一集2亿韩元

韩媒曝全智贤-宋慧乔片酬一集2亿韩元 日本女星石田桃子疑似在家中被活活热

日本女星石田桃子疑似在家中被活活热 EXO灿烈个人单曲《Good Enough》在iT

EXO灿烈个人单曲《Good Enough》在iT YG娱乐股价时实暴跌 回应LISA不续约

YG娱乐股价时实暴跌 回应LISA不续约